“Annie Tucker’s skilful translation captures Kurniawan’s matter-of-fact prose and black humour. Elements of the supernatural and oral storytelling combine powerfully to evoke a brutal past and some of the pivotal events that helped shape Indonesia today.” Review of Beauty Is a Wound and Man Tiger by Lucy Popescu, The Financial Times.

Review from The Financial Times

Adding Light to the Sum of Light

“Beauty Is a Wound serves as a crash course in contemporary Indonesian history since most of us know little about the country beyond Bali. And it is an oral history lesson well told; with all the folk ribaldry and dry humour that one associates with the rootedness of the vernacular. Indonesia offers a number of things familiar to Indians.” A review by Satyabrat Sinha, The Wire.

Ngobrol Lima Buku di Aksara Kemang

Dua Acara di Padang

Buat teman-teman di Padang, akhir pekan ini, 12 dan 13 Agustus 2016, saya akan ada di sana. Ada dua acara: satu seminar di Gedung Perpustakaan Sumatera Barat (cuma-cuma, tapi harus registrasi),

dan ngobrol santai di Rimbun Espresso & Brew Bar.

Skjønnhet er et Sår

Dua Novel Sjón

Menurut seorang teman, membaca novel (sebenarnya membaca segala jenis buku) termasuk tindakan “mengintip”. Ya, mengintip dalam arti melihat sesuatu secara diam-diam dan tak diketahui oleh yang dilihat. Membaca novel dalam hal ini mengintip, pada tingkatan tertentu, kehidupan seorang penulis. Mengintip pikirannya, kecemasannya, gagasannya, impiannya, dan seringkali sejarah hidupnya. Mungkin juga dosa-dosa dan ketololannya. Lebih luas lagi, bisa juga sebagai tindakan mengintip satu dunia, satu kebudayaan, satu generasi, dan lain sebagainya. Barangkali dengan cara pikir seperti teman saya itu, saya punya kecnderungan untuk membaca karya seorang penulis lebih dari satu (kalau bisa semuanya yang tersedia), kecuali bukunya benar-benar menjengkelkan dan nama penulisnya di otak saya berarti semacam label “buku ini tak perlu dibaca”. Dengan cara membaca lebih dari satu buku, lubang mengintip kita semakin lebar. Jika kita bisa membaca bukunya berurutan (sesuai waktu buku itu ditulis atau diterbitkan), kita bisa mengikuti “perjalanannya” dari satu tempat singgah (buku) ke tempat singgah (buku) berikutnya. Kadang di satu tempat singgah ia tampak cemerlang (mungkin baru memperoleh pacar baru), di tempat singgah lain ia tampak terpuruk (mungkin ditinggal pasangan atau kalah main judi). Saya sudah pernah membaca satu novel Sjón berjudul The Whispering Muse, dan sebelum membaca buku terbarunya, yang keempat, saya memutuskan untuk membaca dua novelnya yang lain, yang telah tersedia. Yang pertama berjudul The Blue Fox: ini tentang seorang pemburu yang memburu rubah (biru) mistis, tapi kemudian yang dihadapinya, selain si rubah, juga keganasan alam. Musim dingin dan badai salju yang tanpa ampun. Membaca novel ini, saya tak hanya merasa mengintip dunia yang sama sekali berbeda dengan negeri saya (saya harus membayangkan seperti apa badai salju), tapi juga tradisi kesusastraan yang berbeda. Tentu saja bicara tentang binatang mistis bisa kita temukan di mana-mana. Ketika saya dalam satu kesempatan bertemu dan ngobrol dengan Sjón, kami sempat membicarakan hal ini, yang sama muncul di karya kami (harimau mistis di novel saya, dan rubah mistis di karyanya). Tapi tentu saja ada hal-hal yang juga unik menyangkut tradisi kesusastraan tertentu. Seperti kita tahu, Islandia dikenal dengan tradisi kesusastraan tradisional mereka yang disebut sebagai Saga Islandia, yang jelas tampak memengaruhi novel(-novel)nya. Novel satunya lagi berjudul From the Mouth of the Whale. Awalnya saya pikir, seperti di novel dia yang pertama saya baca, akan banyak bicara tentang laut. Ternyata tidak banyak (meskipun ada), meskipun laut (selain salju dan pulau-pulau), tampaknya memberi warna tertentu di karya-karyanya, yang tentu saja berhasil saya intip ini. Novel ini juga memadukan tradisi saga, dengan penuturan yang liris, dengan latar sejarah, magisme, petualangan, dengan alusi-alusi terhadap kisah-kisah biblikal. Ya, tampak campur-aduk, membuatnya harus dibaca perlahan. Berkisah tentang seorang lelaki yang penuh rasa ingin tahu, sejenis proto-intelek yang belajar sendiri tentang sejarah, ilmu pengetahuan, jamu-jamuan, dan di zamannya, ia kemudian malah dituduh sebagai dukun penyihir. Pendosa yang tak hanya ditakuti, tapi juga harus dihukum. Merujuk perkembangan makhluk hidup, spesies yang unggul cenderung merupakan hasil dari perkawinan silang. Saya rasa kesusastraan juga demikian. Ketika kesusastraan terutama novel dewasa ini, di mana-mana, menampilkan kecenderungan yang homogen (dan banyak orang merasa kuatir mengenai “kematian novel”), saya rasa Sjón merupakan salah satu dari (tak banyak) penulis yang terus meramu berbagai unsur, mengawin-silangkannya menjadi spesies novel miliknya sendiri. Novel-novel seperti miliknyalah, yang saya kira, yang akan membuat novel terus bergerak, tumbuh dan sehat.

10.000 Jam Latihan (dan Mungkin Ketololan)

Menurut penelitian Malcolm Gladwell (bukunya Outliers), dibutuhkan 10.000 jam latihan yang penuh dedikasi untuk menghasilkan orang sukses. Itu bisa dipelajari dari para pemain biola hebat, pemain skate, juga The Beatles dan Bill Gates. Melebihi bakat dan keberuntungan (ya, mungkin saja ada faktor ini meskipun kecil), latihan penuh dedikasi dan komitmen melakukannya dalam rentang waktu yang lama, memberi hasil yang jauh lebih nyata. Bagaimana dengan penulis? Saya rasa tak jauh berbeda. Dibutuhkan komitmen dan dedikasi untuk berlatih, dengan cara membaca dan menulis, selama itu. Ya, tak ada yang mudah, memang. Jika kita mendedikasikan waktu 3 jam sehari (secara konsisten, setiap hari) untuk membaca dan menulis, kurang-lebih kita membutuhkan waktu 10 tahun untuk “terlatih”. Artinya, jika berharap menjadi terlatih di umur 20 tahun, seorang anak harus terus berlatih, membaca dan menulis, setiap hari sejak umur 10 tahun! Jika komitmen ini baru dimulai umur 18 tahun, keahlian itu mungkin baru didapat umur 28 tahun. Jika hanya memiliki komitmen untuk membaca dan menulis sebanyak satu jam setiap hari (sekali lagi, setiap hari tak terputus), kita membutuhkan 30 tahun. Mulai umur 10 tahun, baru terlatih di umur 40 tahun. Berat. Memang berat. Di dunia ini, dari miliaran manusia, memang hanya sedikit yang muncul ke puncak. Karena memang hanya sedikit yang punya komitmen waktu seperti itu. Hanya sedikit yang memperoleh medali emas Olimpiade. Hanya sedikit yang menjadi juara dunia. Dan di antara jutaan penulis di dunia, tentu hanya segelintir yang karyanya terus dibaca, dari generasi ke generasi. Entah berapa banyak jam dihabiskan Shakespeare untuk menulis, membaca dan berada di gedung teater setiap hari. Jelas lebih banyak daripada kebanyakan kita. Tentu saja untuk mendaki puncak itu, tak melulu mengenai 10.000 jam. Anda bisa mengikuti riset Gladwell mengenai hal ini. Tapi yang paling menohok saya adalah salah satu hal penting ini: “Jangan habiskan waktu untuk hal-hal kecil”, yang tak berguna untuk karirmu, tak berguna banyak untuk bidangmu. Dalam skema 10.000 jam berlatih, waktu memang memegang peranan penting. Waktu sangat terbatas. Menghabiskan 3 jam sehari saja, kita butuh 10 tahun. Saya tak tahu persis apa “hal-hal kecil” dalam karir menjadi seorang penulis, kalaupun kita merumuskannya, barangkali banyak orang tak bersepakat dan berakhir dengan debat tak ada ujung (dan debat ini bisa jadi “hal-hal kecil” yang tak membawa kita menjadi penulis yang lebih terampil). Tapi saya rasa kita bisa mengukurnya sendiri: fokus terhadap tujuan keterampilan yang ingin dicapai, dan lewatkan apa yang tak mendukung itu. Bayangkan jika kita ingin berlatih menulis kalimat dengan baik, kita melakukannya berkali-kali, berjam-jam, dan lupakan urusan lain yang tak ada hubungannya. Setelah mampu melakukannya, kita lakukan kembali latihan menulis dialog, yang katakanlah, kita ingin di satu sisi tertulis dengan baku tapi terdengar alamiah. Banyak hal yang bisa kita latih dalam hal menulis, dan itu membutuhkan waktu yang sengaja disediakan. Dalam hal ini, memiliki tujuan yang jelas tentang apa yang sedang kita latih, menjadi sangat penting. Memikirkan hal ini, satu hal kemudian mengemuka: apa artinya “berhasil”? Dalam bidang penulisan, seperti apa itu penulis yang berhasil? Berpengaruh besar seperti Dostoyevski atau Kafka? Memperoleh hadiah Nobel seperti Hemingway atau Orhan Pamuk? Memperoleh uang banyak seperti J.K. Rowling? Tentu saja tak semua orang terobsesi untuk “berhasil” seperti gambaran Gladwell, dan karenanya tak perlu menyiksa diri berlatih 10.000 jam (dan terus berlatih setelah itu). Ada penulis yang cukup senang melihat karyanya dicetak, sebagai misal. Atau menyisipkan ungkapan cinta tersembunyi di dalam novel, banyak yang seperti ini. Kita punya ukuran masing-masing tentang “berhasil”. Yang ajaib tentu saja kalau orang berharap memperoleh sebutir kelereng, tapi ngamuk-ngamuk karena orang lain memperoleh segenggam berlian. Atau berharap mengarungi lautan luas, tapi usaha yang dilakukannya hanya merendam kaki ke dalam air di ember. Saya? Saya pengin melihat karya saya bersanding di rak buku dengan penulis-penulis kesayangan saya. Cita-cita saya tampak dangkal dan tolol, tapi sulit melakukannya. Setiap kali saya menyandingkan buku saya di samping buku-buku itu, saya merasa buku saya tak pantas berada di sana. Mungkin saya harus mencoba meletakkan buku saya di sisi buku-buku itu, terus-menerus selama 10.000 jam? Mungkin. Mungkin. Sebab saya yakin, 10.000 jam melakukan ketololan juga bisa berhasil membuat saya lebih tolol berkali lipat, dan sejujurnya, saya sering melakukan hal itu.

Tanya Jawab #1

Mustikowati: Buku pertama yg saya baca adalah Cantik itu Luka. I’m so impressed. Saya lanjutkan dengan Lelaki Harimau, S.D.R.H.D.T, dan O. Satu yg terasa beda adalah penggunaan kata “tidak” pada C.I.L anda ubah menjadi “enggak” pada novel-novel selanjutnya. Mengapa? (because I prever the first one ). Terima kasih.

). Terima kasih.

Bagi saya sesederhana itu merupakan bagian dari perubahan luas antara era Cantik Itu Luka/Lelaki Harimau (sila perhatikan kembali novel ini) ke era Seperti Dendam, Rindu Harus Dibayar Tuntas/O yang terentang hingga 10 tahun. Mengapa? Karena itu hanya satu persoalan dari banyak hal yang menarik hati dan pikiran saya, pembicaraannya akan luas sekali. Tapi bisa kita persempit di kata “tidak” dan “enggak” saja, sesuatu yang sebenarnya pernah saya bicarakan di jurnal ini: sementara pada dasarnya saya masih mempergunakan kata “tidak” di sana-sini, pada saat yang sama saya enggak mau membunuh “enggak”. Ini sejenis diplomasi kecil, tentang kata-kata yang seringkali harus dibunuh hanya karena kebakuan, aturan, atau bahkan sopan-santun.

(dari Tanya dan Jawab)

When You Have to Shoot, Shoot! Don’t Talk!

Kali ini ngobrolin film dulu aja, ah. Kebetulan iseng ngerental video dan nonton The Good, the Bad and the Ugly karya Sergio Leone. Senang sekali, kayak terlempar oleh mesin waktu dan menikmati kembali film koboi gaya lama ini. Penuh dar-der-dor, tapi juga penuh drama (yang culas, berani, maupun konyol). Filmnya sangat lelaki sekali, dalam arti harfiah: nyaris tak ada peran perempuan, kecuali satu-dua figuran yang numpang lewat. Tiba-tiba kepikiran, kalau sudah tua dan bicara kepada seseorang yang beranjak dewasa, kemudian saya akan berkata, “Dengar, Nak, dulu aku pernah menonton sebuah film.” Di film itu sebagian besar pertarungan dilakukan dengan gagah-berani. Duel, saling berhadapan. Tentu saja banyak keculasan, saling menipu dan saling mengkhianati di antara karakter. Tetapi tak jarang mereka berhadapan. Adu cepat menarik pelatuk revolver. “Jika kau ingin lebih baik dari seseorang, tak usah kau cari-cari kelemahannya. Cari saja kelebihannya, sebab hanya dengan cara itu kau punya ukuran untuk lebih baik darinya. Kemudian ajak bertarung. Kalau harus adu pukul, adu pukul saja. Hanya para pecundang yang mencari kelemahan orang dan mengalahkan mereka melalui kelemahannya.” Saya pernah menonton film ini, dan seperti orang saleh membaca kitab suci berkali-kali, saya rasa tak ada salahnya menonton film (atau membaca buku) yang disukai berkali-kali pula. Film-film itu akan menempel di kepala, dan sadar tidak sadar, kita belajar banyak dari sana, dan mungkin menjalani hidup sebagaimana pelajaran yang kita peroleh dari sana. Saya lupa bagaimana kesan menonton film itu sebelumnya (saya hanya ingat puncak adegannya di tengah-tengah kuburan dan tiga orang bersiap berduel, serta beberapa adegan kecil lainnya). Si orang paling culas (Si Jahat, ia membunuh dua orang yang memberinya kontrak untuk membunuh), mati lebih dulu. Mungkin selesai menonton, dulu, tiba-tiba saya merasa menjadi seorang koboi, seorang pemburu hadiah, yang mahir mempergunakan senjata api. Ada adegan ketika Si Buruk Rupa memilah-milah senjata api (bukan untuk membelinya, tapi merampoknya), kemudian membongkarnya, merakitnya kembali dengan menggabungkan dua senjata. Bahkan bandit brengsek pun harus mengerti dunianya, mengerti perkakasnya dengan baik. Membunuh orang dengan senjata api di dalam film koboi adalah seni, dan senjata adalah alatnya. “Dengar, Nak. Kau mau menjadi pelukis? Kau harus tahu dengan baik kuas dan cat di depanmu. Kau mau menjadi dokter? Kau harus memahami dengan baik tubuh manusia. Aku tahu itu setelah menonton film ini. Aku tak bisa bicara banyak. Duduk di sini, lihat filmnya, dan kau akan mengerti maksudku.” Mungkin kau akan bingung dengan perang di latar belakang kisah tiga karakter yang sedang memburu harta di kuburan itu. Tak perlu pusing, itu hanya sebuah latar. Jika kau mau tahu lebih banyak, kita bisa melanjutkan pembicaraan tentang film ini menjadi obrolan tentang perang saudara di Amerika. Itu negeri yang jauh. Hanya kalau kau tertarik, kita bisa membicarakannya. Tentu saja, setelah kita menonton, pertanyaan paling ganjil, dan aku akan menanyakannya kembali, “Di atas segalanya, kenapa mereka tergila-gila dengan uang di kuburan itu?” Film ini tak menjawabnya, Nak. Tapi kita bisa mencoba menjawabnya. Mungkin manusia memang rakus? Mungkin uang memang sumber banyak bencana. Kita bisa bicara tentang asal-usul kekayaan, tentang hak milik. Banyak hal bisa kita bicarakan, hanya dengan menonton film yang hampir tiga jam ini. Tapi satu hal yang harus kukatakan kepadamu, Nak, satu sabda paling penting dari film ini, “Jika kamu harus menembak, tembak! Jangan banyak bacot!” (Yang kebanyakan bacot mati ditembak lebih dulu).

Cosmos, Witold Gombrowicz

Kami adalah ahli waris yang sah dari para bajingan dalam sejarah kesusastraan. Para bajingan yang tak hanya memuja dan menghormati manusia serta kemanusiaan, tapi juga mengolok-oloknya. Sebab manusia tak hanya berakal-budi dan kuat, tapi juga rapuh dan brengsek sebrengsek-brengseknya. Mengulurkan tangan untuk yang jatuh, tapi sesekali memaki mereka sebagai pecundang. Mengencingi para tiran, tapi sesekali mendirikan prasasti, dengan lantang maupun malu-malu. Bagi Witold, narator di novel Cosmos karya Witold Gombrowicz, tiran itu tak lebih dari pikiran-pikiran yang melanglang-buana di sekitar benda-benda dan peristiwa remeh, dan ia mendirikan prasasti untuk mereka melalui prasangka-prasangka aduhai yang mengocok perut tapi juga bikin panas kepala dan otak hampir meledak. Humornya sinis, dan menyakitkan. Bersama Fuks (saya berkali-kali mengejanya sebagai fuck), mereka berdua menjelajahi hari-hari yang membosankan. Ruang dan waktu mereka. Alam raya mereka. Diawali penemuan burung yang digantung seseorang, dan mereka dipusingkan dan disibukkan oleh tebak-tebakan tak ada akhir mengenai siapa pelaku penggantungan burung itu, hingga pertanyaan-pertanyaan sok filosofis, kenapa burung itu harus digantung. Dan kenapa pula mereka harus menemukannya? Kenapa pula mereka harus membicarakannya? Dilanjutkan dengan penemuan tanda panah di langit-langit kamar. Siapa membuat tanda itu? Apakah itu tanda yang tak sengaja (mungkin karena cat mengelupas atau jamur)? Kalau sengaja dibuat, apa yang ditunjuk tanda panah tersebut? Itu cukup untuk membuat orang gila semakin sinting. Gombrowicz bagi saya tampak seperti penulis yang asyik sendiri, jika kita tak mencoba menggelayut di keteknya, atau duduk di pangkal pahanya, apa yang ditulisnya tampak asing. Tapi apa pedulinya? Para bajingan di sejarah kesusastraan selalu merupakan orang-orang kesepian yang mencoba memahami dunia dengan cara mereka, dan brengseknya, sebaliknya dunia terbata-bata untuk memahami mereka. Meskipun begitu, sekali pukul, ia merayakan kehidupan kita yang membosankan ini, yang gemar meributkan hal-hal trivia, hal remeh-temeh yang bahkan kita sadari tak penting-penting amat untuk hidup kita, tapi kita ributkan karena … hidup kita membosankan dan tak ada hal lain yang bisa dikerjakan! Dan ketika ia, Witold yang agung ini, mencekik seekor kucing dan menggantungnya pula, sekonyong-konyong ia bicara tentang dosa, dan tentang kenapa ia harus mencekiknya. Kenapa ia harus menggantungnya. Ia bertanya, saudara-saudara, karena tak ada hal lain yang harus dilakukan. Ia bertanya, meski ia tahu siapa yang mencekik dan menggantung kucing itu. Kita juga sering bertanya, bukan karena ingin mengetahui jawabannya, tapi karena hidup kita membosankan dan tak ada yang bisa dilakukan. Seperti bagaimana kita meributkan sesuatu, bukan agar orang lain mendengar apa yang kita katakan (kita sadar kebanyakan orang tidak mendengar, mereka asyik dengan suara ribut mereka sendiri), tapi agar ada yang mengisi kebosanan kita. Mengisi ruang kosong alam semesta kita. Setidaknya jika tak berhasil menghancurkan dunia, kita tak hanya diam menunggu dunia menghancurkan kita. Dalam dunia Witold, hidupnya dipenuhi oleh bibir. Bibir Katasia yang aneh, maupun bibir Lena si anak tuan rumah. Bibir yang munjadi budak nafsu pikiran Witold. Bibir. Burung menggantung. Kucing. Tanda panah. Tunggu, novel ini sebenarnya bercerita tentang apa? Hanya ingin menunjukkan seperti apa dunia yang membosankan? “Aku bahkan tak tahu jika ini sebuah cerita. Sulit untuk menyebutnya sebuah cerita. Ini hanya unsur-unsur … yang tercerai-berai … dan berantakan.” Hanya penulis bajingan yang berani-beraninya menyodorkan novel macam begini ke pembaca. Sesuatu yang tercerai-berai dan berantakan! Kalau kau membaca novel begini dan merasa bosan (dan novel ini memuja rasa bosan!), segera tanyakan kepada diri sendiri, “Hari ini makan apa?” Itu lebih mudah untuk dipikirkan, setidaknya selama ada beberapa lembar duit di dompet saku celana. Untuk Witold: “Hari ini kami punya ayam goreng untuk makan malam.”

Tanya Jawab #2

Aditya Ghozali (Pertanyaannya panjang, tapi saya penggal untuk hal yang saya pikir esensial saja): Dan kata mereka [penerbit], fiksi saya bukanlah bacaan fiksi yang populer. Susah sekali menembus penerbit yang di kuasai pasar buku pop. Apakah usaha, waktu, pikiran dan tenaga yang saya kuras tidak manfaat, dan sebaiknya saya berhenti atau tetap melanjut? Bagaimana cara mas Eka dahulu berjuang dan adakah penerbit yang masih mencari naskah berbau sastra?

Pertama-tama, lupakan saja pikiran soal berbau sastra atau tidak. Penerbit yang (mengaku) hanya menerbitkan karya sastra pun bisa menolak karya yang (dipikir penulisnya) berbau sastra. Penerbit punya alasan masing-masing untuk menerbitkan sebuah naskah. Penulis bisa mengikuti kemauan mereka, bisa pula tidak. Novel pertama saya ditolak banyak penerbit, tapi saya pikir itu bukan cerita penting. Sebagian besar penulis mengalaminya. Kamu bukan satu-satunya orang yang dikacangin penerbit. Tak perlu kesal soal itu, juga tak perlu bangga. Pertanyaanmu yang paling penting adalah, “Sebaiknya saya berhenti atau tetap melanjut”? Dan yang bisa menjawab hanya kamu. Jawabanmu akan menunjukkan penulis macam apa dirimu, sekarang dan kelak.

(dari Tanya dan Jawab)

Buat Ben

Khusus yang ini untukmu, Ben Anderson. Kau bahagia di sana, Kawan!

- “Eka Kurniawan Raih Penghargaan ‘FT/OppenheimerFunds Emerging Voices'”

- “Eka Kurniawan, winner, Emerging Voices 2016 Fiction Award”

Foto: FT/OppenheimerFunds.

The Sleepwalkers (2): The Anarchist

Bagi August Esch, pekerjaan adalah penjara. Juga cinta dan waktu. Bahkan impian tentang kebebasan adalah penjara itu sendiri. Dalam dunia Esch, manusia seperti ditakdirkan dalam hidup yang tragis. Tanpa kebebasan dan tanpa jalan keluar. Saya membaca “The Anarchist”, bagian kedua dari trilogi The Sleepwalkers karya Hermann Broch ini sebagian besar di lambung pesawat, nyicil, dalam perjalanan panjang ke Eropa, kemudian menyeberang ke pantai timur Amerika. Juga di sela-sela waktu luang yang tak ada kerjaan, seperti selepas makan siang atau malam sendirian di kedai makan yang menyajikan nasi kotak dengan belut di perempatan Lexington Avenue dan 45th Street, Manhattan (sengaja saya sebut, biar ingat, soalnya nasi dan belut itu enak sekali). Satu malam, seseorang bertanya, bagaimana rasanya berpergian dengan pesawat lebih dari tujuh jam, bahkan ada yang sampai sebelas jam? Bagi banyak orang, itu mungkin hal menderitakan, atau setidaknya membosankan. Tak ada yang bisa dilihat (di malam hari, bahkan hamparan awan pun tak terlihat), tak bisa buka-buka internet (beberapa maskapai sudah bisa), dan tak bisa ngobrol (penumpang lain mungkin akan terganggu kalau diajak ngobrol). Bahkan tidur pun tidak nyaman. Bergerak susah. Tapi menurut saya, dikurung berjam-jam di lambung pesawat merupakan waktu yang tepat menikmati momen tanpa gangguan untuk banyak hal: membaca buku, menulis, menghayal, melamun, bahkan tidur. Jika kita bisa menikmati hal-hal itu, dikurung berjam-jam di lambung pesawat bukanlah hal buruk. Saya tak ingin mengulang klise bahwa kebebasan bukan perkara ruang, melainkan perkara bagaimana memanfaatkan ruang tersebut, meskipun dalam hal ini klise itu tetap berlaku. Bagi saya, menghubungkan dunia Esch dalam “The Anarchist” dengan lambung pesawat membawa saya kepada gagasan mengenai kepompong. Ya, bukankah lambung pesawat mirip kepompong? Bukankah dalam sudut pandang tertentu kepompong seperti penjara? Tapi pada saat yang sama, bukankah kepompong merupakan jembatan metamorfosis? Pembebasan diri dari satu bentuk ke bentuk lain? Kisah August Esch dalam “The Anarchist” menyiratkan sejenis kepompong. Hubungannya dengan berbagai perempuan merupakan serat-serat yang membungkus dirinya. Ia terpesona kepada Ilona, seorang artis panggung, tapi Korn (yang menyewakan kamar untuknya) malah menelikung. Ilona tidur bersama Korn. Korn sebenarnya hendak menjodohkan Esch dengan adiknya, yang sudah berumur tapi belum juga kawin, Erna. Sialnya ia enggak nafsu sama perempuan itu. Tapi ketika si tolol Lohberg muncul dan Erna melihatnya sebagai sasaran empuk, dan mereka bertunangan, Esch mulai menyelinap ke kamar Erna. Dengan perasaan campur-aduk yang tak dimengertinya. Demikian juga cintanya kepada Mother Hentjen, janda pemilik kedai makan, yang ke mana-mana membawa masa lalu pernikahan dengan mantan suaminya. Masa lalu Mother Hentjen merupakan sesuatu yang dibenci Esch, yang terus bertanya-tanya “Kenapa kamu mengawininya?”, dan sekonyong menjadi belenggu hubungan mereka yang sulit dituntaskan. Penjara yang lain. Tapi seluruh kungkungan itu merupakan kepompong yang siap melahirkan kembali Esch, seperti para penumpang yang keluar dari lambung pesawat, sebagian dilahirkan kembali. Dengan gagasan-gagasan baru, dengan pikiran yang segar, impian besar, atau setidaknya cara pandang yang baru. Tapi gagasan lambung pesawat sebagai kepompong mungkin akan berakhir. Dari waktu ke waktu semakin bertambah maskapai yang menawarkan sambungan telepon dan kemudian internet. Kepompong kemudian bukan lagi perkara ruang, tapi perkara pilihan. Ia bisa diciptakan di mana pun.

A Cup of Rage, Raduan Nassar

Sial, saya lagi susah tidur malam. Biasanya itu pertanda baik, dalam arti kepala saya bekerja lebih semangat daripada biasanya. Masalahnya saya sedang tak ingin ngapa-ngapain. Memaksakan diri, saya akhirnya membaca A Cup of Rage, novel tipis karya Raduan Nassar. Ini kisah hubungan seorang lelaki setengah baya dengan seorang perempuan muda. Di dapur, di ranjang, di kamar mandi, di meja sarapan. Si lelaki sok pura-pura enggak butuh, jual mahal. Si perempuan muda kelaparan oleh sentuhan, memandang penuh permohonan. Buat yang tahu banyak hal mengenai hubungan intim antar manusia, juga yang sering nonton bokep, pasti segera tahu, ini tentang hubungan antara yang dominan dan yang didominasi (submisif). Lalu mereka bertengkar, ini di bagian bab yang paling panjang, yang diawali hal yang sepele: si lelaki memarahi pembantunya karena suami si pembantu tak ada di tempat. Si perempuan menganggap si lelaki keterlaluan, sebagai fasis. Mereka bertengkar, hingga si lelaki menggampar pipi si perempuan. Si perempuan kesakitan, tapi pada saat yang sama hasratnya meninggi. Digampar lagi, ia semakin kepengen. Semakin digampar, semakin sakit, semakin nafsu. Akhir cerita … enggak usah, deh. Novelnya terlalu pendek, masa dibocorin semua. Kalau mau jujur, nyaris enggak ada ceritanya. Setidaknya tidak ada cerita dalam makna tradisional yang sering saya terima dengan naifnya: ada masalah, ada konflik, ada penyelesaian. Saya rasa novel ini simbolis, karena itu, saya jadi pengin coba-coba menafsirnya, gaya-gayaan kritikus. 1) Bolehlah ini dianggap sebagai metafora tentang hubungan kekuasaan. Tentang penguasa yang sewenang-wenang dan tentang masyarakat yang tak memiliki banyak pilihan dalam ketertindasan. Hmm, tafsir ini terlihat keren, kan? Segala simbol dan tafsir yang rada politis biasanya sih keren. Dan hubungan kekuasaan memang paling gampang digambarkan dalam hubungan seksual. 2) Keren karena novel ini tampak mengolok-olok kaum intelek. Si perempuan digambarkan sebagai seorang jurnalis dan intelek, tapi tak berdaya menghadapi si lelaki yang seorang peternak. Memang sih tak sekadar peternak, tapi peternak kaya. Kita sudah punya begitu banyak novel yang mengolok-olok diktator, mengolok-olok orang miskin kelaparan, mengolok-olok setan, juga orang saleh. Barangkali memang perlu lebih banyak novel untuk mengolok-olok orang-orang intelek. 3) Meletakkan perempuan dalam hubungan seksual sebagai pihak submisif merupakan sebuah klise. Setidaknya bagi kaum feminis, ini bisa menjadi contoh wacana mereka, meskipun tentu perlu dibelejeti lebih dalam lagi, apakah ini contoh yang baik atau contoh yang buruk. Setidaknya novel ini bisa memberi rangsangan perdebatan, bukan? 4) Cerita ini mungkin sebenarnya sederhana saja, ingin menggambarkan atmosfir peternakan. Hidup di peternakan (pemilik maupun ternak) bisa disederhanakan sebagai berikut: bangun, bercinta, makan, bertengkar, dan tidur. Bagian bertengkarnya paling panjang, tapi urusan selesai setelah bercinta. Terutama mungkin menggambarkan bagaimana susahnya mengembang-biakkan ternak, seberapa sering pun percintaan terjadi. 5) Novel ini hanya mau mengatakan, pekerjaan jurnalis itu membosankan, dan menjadi pemilik peternakan juga membosankan. 6) Bercinta setelah bertengkar itu baik, bertengkar setelah bercinta itu pahit. Mungkin saya bisa membuat lebih banyak tafsir atas novel ini, terutama jika ada yang dengan sukarela membayar saya mahal. Tapi untuk sementara cukup sekian dulu. Saya mencoba melihat kembali apa yang saya tulis. Lumayan juga, rupanya saya cukup berbakat menjadi juru tafsir, setidaknya menurut tafsiran saya sendiri.

Film Adaptasi Novel Eka Kurniawan Akan Segera Dibuat

Sutradara Postcard From the Zoo, Edwin akan mengadaptasi novel Eka Kurniawan, Seperti Dendam, Rindu Harus Dibayar Tuntas ke dalam film panjang. Proyek film ini baru saja memenangkan Busan Award di Asian Project Market (APM) yang mempertemukan pembuat film dengan pendana, investor film, dan pembeli film dari berbagai negara. – Rolling Stone Indonesia

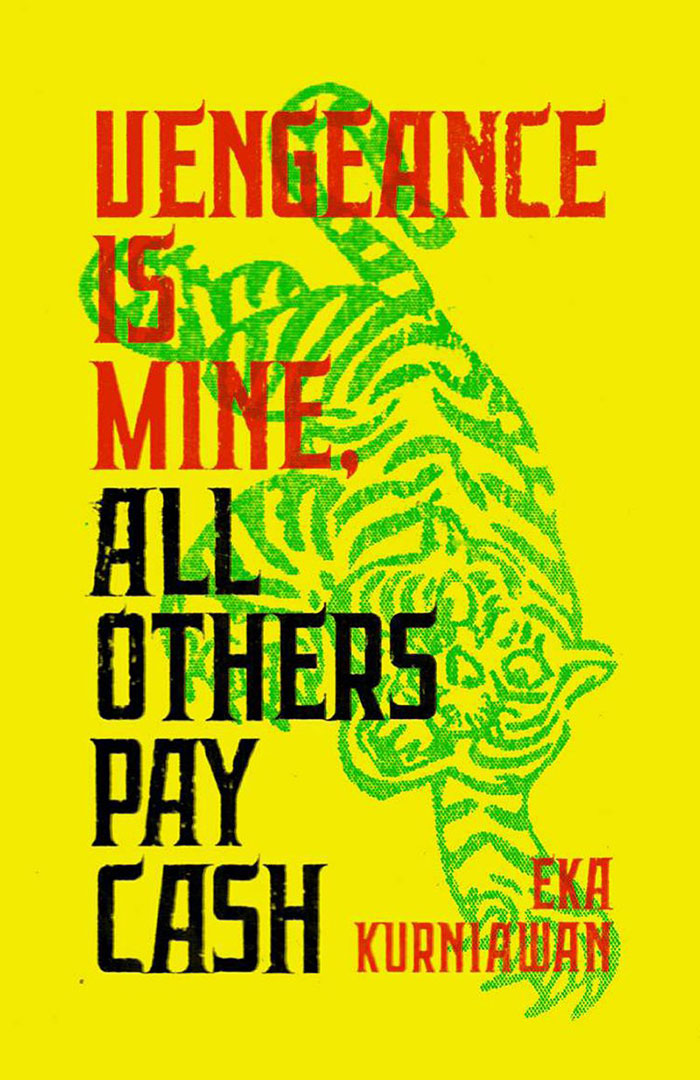

Vengeance Is Mine, All Others Pay Cash

Told in short, cinematic bursts, Vengeance Is Mine, All Others Pay Cash is gloriously pulpy. Ajo Kawir, a lower-class Javanese teenage boy excited about sex, likes to spy on fellow villagers in flagrante, but one night he ends up witnessing the savage rape of a beautiful crazy woman by two policemen. Deeply traumatized, he becomes impotent. His efforts to get his virility back all fail, and Ajo Kawir turns to fighting as a way to vent his frustrations. He gets such a fearsome reputation as a brawler that he is hired to kill a thug named The Tiger, but instead Ajo Kawir falls in love with Iteung, a gorgeous female bodyguard who works for the local mafia. Alas, the course of true love never did run smooth… Fast-forward a decade. Now a truck driver, Ajo Kawir has reached a new equanimity, thinking that his penis may be trying to teach him a lesson and even consulting it in many situations as if it were his guru—love may yet triumph.

Vengeance Is Mine, All Others Pay Cash shows Eka Kurniawan in a gritty, comic, pungent mode that fans of Quentin Tarantino will appreciate. But even with its liberal peppering of fights, high-speed car chases, and ladies heaving with desire, the novel continues to explore Kurniawan’s familiar themes of female agency in a violent male world dominated by petty criminals and a corrupt police state.

Expected publication: July 25th 2017 by New Directions. Pre-order here.

Papa Hemingway

Akhir-akhir ini seringkali saya bertemu orang yang bertanya, “Sekarang sedang menulis novel apa?” Ketika saya jawab, tidak sedang menulis novel apa-apa, dan belum ada niat melakukannya, mereka memandang tak percaya. Bahkan ada yang langsung bilang, “Kamu bohong.” Memangnya berapa banyak novel harus dihasilkan seorang penulis? Sepuluh novel dalam sepuluh tahun? Seratusan novel dalam hidupnya? Saat ini saya belum berniat menulis novel apa pun lagi, itu benar. Jika masih tak percaya, cobalah membaca biografi atau memoar para penulis. Anda akan tahu, penulis tak selamanya selalu menulis, mereka juga hidup dengan hal-hal lain di luar urusan pekerjaannya, seperti juga manusia lainnya. Tentu saja sebagian kisah hidup mereka membosankan, sebagian lagi menyenangkan.

***

25 Januari 1954, dunia digemparkan dengan satu kabar: Ernest Hemingway meninggal dalam satu kecelakaan pesawat di belantara Uganda. Koran-koran menurunkan berita tentang itu, juga obituari, tentu saja. Tapi kemudian ia muncul dari tengah hutan, dengan setandan pisang dan sebotol gin. Ia selamat dari kecelakaan tersebut. Ini bukan fiksi. Ini kisah yang benar-benar terjadi atas pengarang agung tersebut, dan itu belum selesai. Pesawat penyelamat, de Havilland Rapide, datang menjemputnya. Untuk menerbangkannya dari pinggiran hutan ke Kenya, tempat ia tinggal sementara, hanya untuk mengalami nasib apes yang sama: Pesawat penyelamat itu kembali jatuh, juga terbakar. Kali ini ia benar-benar nyaris mati, tak hanya oleh benturan, tapi juga oleh api. Seperti kita tahu, ia juga selamat dari kecelakaan kedua tersebut. Saya membaca peristiwa itu dari sebuah buku berjudul Hemingway in Love karya A.E. Hotchner. Hostchner telah bersahabat dengan Papa (begitu Hotchner menyebutnya, sebagaimana banyak orang), meskipun Hostchner bisa dibilang jauh lebih muda. Persahabatan yang bermula dari hubungan seorang jurnalis muda dan pengarang besar. Dua kecelakaan pesawat beruntun itu sekilas saja memperlihatkan kehidupan macam apa yang digemari sang pengarang, di luar bayangan orang tentang penulis yang duduk berjam-jam menghadapi mesin tik (Hemingway menyukai mesin tik Corona, yang disebutnya sebagai “psikiater”nya). Legenda hidupnya penuh dengan segala yang macho (juga terlihat dari novel-novelnya): selain terbang dengan pesawat, ia juga gemar dengan matador, berlatih tinju, safari, dan tentu saja memancing di laut lepas. Tapi buku ini terutama mengisahkan hubungan pribadinya dengan isteri pertama dan kedua, di awal-awal karirnya, ketika ia masih menggelandang di jalanan dan bar kota Paris bersama rekan-rekannya sesama “generasi yang hilang”, sebutan umum generasi yang harus mengalami masa dua perang. Hubungan yang memperlihatkan dunia Hemingway yang sama sekali berbeda dari yang dikenal orang, dunia di dalam dirinya, yang rapuh, yang tercabik-cabik. Isteri pertamanya, Hadley, digambarkan Hemingway (sebagaimana ia katakan kepada Scott Fitzgerald) sebagai perempuan sederhana, bergaya lama, menerima, datar, dan baik. Cinta mereka tumbuh terutama karena kegemaran yang sama: bertualang. Berkali-kali Hemingway bercerita betapa hidupnya bahagia bersama Hadley, apalagi ada satu anak di antara mereka. Bumby. Kemudian datang perempuan lincah dari keluarga sangat kaya bernama Pauline, yang sudah dicurigai Scott sejak awal saat mengingatkan Hemingway dengan kata-kata kurang-lebih: “Perempuan ini datang untuk mencari suami. Dia tak cuma mau jadi simpananmu, dia mau kau mengawininya.” Pauline merupakan kontras: gaya, chick, agresif, dan non-tradisional. Di ranjang, mereka juga kontras: Hadley submisif, Pauline agresif. Scott, sahabat serta mentor Hemingway, tak menyerah ketika rumah-tangganya diambang kehancuran dan bertanya kepada Hemingway, apa yang kau cari dari Pauline? Dengan sinisme, Scott menjawab sendiri pertanyaan itu: “Kau ingin hidup seperti hidupku. Kau ingin meja langganan di Ritz, vila di d’Antibes, safari tingkat tinggi. Kau bosan dengan kemiskinan. Kemiskinan melindas dan menghancurkanmu.” Dengan kata lain: Pauline, dengan uang yang melimpah, memberi Hemingway hidup yang diinginkannya. Kita tahu tahun-tahun terakhir hidupnya (lama setelah itu, tentu), merupakan kehidupan tragis dari penulis ini. Ia menderita depresi, masuk rumah sakit dalam perawatan psikiater. Saya kira, yang menghancurkan hidupnya bukanlah semata-mata kisah cintanya, serta pernikahan-pernikahannya yang berantakan (setelah cerai dengan Hadley, ia menikahi Pauline, kemudian bercerai dan menikahi Martha. Bercerai lagi dan menikahi Mary, yang terakhir); juga bukan sekadar peristiwa kecelakaan pesawat yang dua kali itu, yang memang meninggalkan trauma mendalam, yang setelah itu Hotchner menganggap Papa tampak semakin tua; atau gangguan-gangguan dari FBI dan agen pajak IRS (jika semua paranoia dia atas mereka benar). Ada satu peristiwa yang sangat penting, setidaknya bagi saya saat membaca buku Hotchner ini, di masa penantian seratus hari. Itu waktu ketika Hemingway dan Hadley pisah rumah, Hadley memberi waktu seratus hari untuk memutuskan terus bersamanya atau memilih Pauline. Hemingway berkali-kali datang ke apartemen Hadley untuk bertemu Bumby. Lelaki berbadan besar ini, yang meliput perang, gemar bertinju, jatuh dari pesawat, sepanjang jalan menangis. Ketika anaknya bertanya kenapa ia menangis, ia bilang tangan kanannya terluka. Si kecil Bumby membalutnya, “Je t’aime, Papa,” kata si bocah. Bumby hanya bicara Prancis. “La vie est beau avec Papa.” Saya rasa hidupnya tak lagi sama setelah itu. Anak itu yang membuat segala yang rapuh di dirinya keluar, yang membuatnya melangkah meninggalkan si bocah dengan lelehan airmata di pipi. Sejak itu ia mencari sesuatu yang kosong di dalam dirinya, dan luka kecil di tangan kanan itu barangkali sekadar metafora untuk luka dalam yang tak kunjung sembuh. Saya rasa bukan kebetulan bahwa sebagian besar orang yang dikenalnya, kemudian sering memanggilnya “Papa”.

Karim Raslan tentang “Cantik Itu Luka”

Kolomnis Karim Raslan (dikenal terutama melalui kolom yang kemudian menjadi buku Ceritalah Malaysia dan Ceritalah Indonesia), menulis tentang novel Cantik Itu Luka di kolom terbarunya. Bisa dibaca dalam versi bahasa Inggris dan bahasa Indonesia.

The Lost Honour of Katharina Blum, Heinrich Böll

Sejak awal, The Lost Honour of Katharina Blum sudah buka-bukaan bahwa ini kisah mengenai pembunuhan yang dilakukan oleh Katharina Blum atas seorang wartawan bernama Werner Tötges. Namun kita segera tahu ini bukan sejenis fiksi kejahatan, meskipun tentu saja ada irisan ke sana. Kita sudah tahu peristiwa kejahatannya, dan tak lama kemudian, kita juga sudah bisa tahu motif di belakang tindakan kejahatan tersebut. Bahkan jika kita masih bersikeras menyebutnya sebagai fiksi kejahatan, ini tidak seperti fiksi jenis itu dalam maknanya yang tradisional. Bagi saya, novel ini membuka aspek lain dari peristiwa-peristiwa kejahatan yang kita ketahui, bahkan hingga hari ini: bagaimana liputan media, bahkan desas-desus, spekulasi yang tak berdasar, yang dilatar-belakangi oleh berbagai kepentingan atau sekadar pemuasan rasa ingin tahu, seringkali merupakan kejahatan itu sendiri. Banyak novel mengulas aspek-aspek kejahatan, tak melulu mengenai siapa membunuh siapa, atau siapa yang melakukan satu kejahatan dan bagaimana seseorang (polisi, detektif), mengungkapkannya. Dalam The Trial Franz Kafka, kita melihat bagaimana sistem dan birokrasi hukum yang korup bisa menjadi begitu ganas menyiksa, bahkan lebih jahat daripada kejahatan yang mungkin dituduhkan kepada korbannya, dalam hal ini Joseph K yang tanpa melakukan kejahatan apa pun ditangkap dan harus melalui lika-liku labirin hukum. Crime and Punishment karya Fyodor Dostoyevsky bahkan melangkah jauh memperkarakan aspek moral: niat baik kadang (atau bahkan sering?) merupakan sumber kejahatan. Kita memiliki banyak kasus bahkan di dunia nyata. Perang (untuk menciptakan perdamaian?). Terorisme (melawan ketidakadilan atau sejenisnya?). Dalam kasus novel ini, Raskolnikov melakukan kejahatan demi uang, agar ia bisa mempergunakan uang itu untuk tujuan baik. Di novel Heinrich Böll ini, kita akan bertemu sosok Katharina Blum yang “dihukum”, bukan oleh sistem hukum, tapi oleh media yang penuh prasangka, hanya karena ia memberi tempat (dan cara melarikan diri) kepada seorang buronan. Tentu saja membantu seorang buronan, dalam banyak sistem hukum, merupakan tindakan kriminal juga. Tapi prasangka media bisa berubah menjadi jauh lebih kejam, bisa melangkah melampaui kajahatan yang benar-benar telah dilakukannya (yakni membantu si buronan, yang adalah kekasihnya, untuk kabur). Media tak bekerja sendiri. Di belakang itu tentu saja ada kepentingan bisnis dari media itu sendiri, dan di belakang itu, ada rasa ingin tahu publik yang mengharapkan drama, mengharapkan skandal yang lebih hebat daripada sekadar seorang perempuan yang membantu kekasihnya. Masa lalunya diungkap: ia seorang janda, dan suaminya menuduhnya seorang komunis (di banyak situasi, seperti Jerman selepas perang, menjadi komunis bisa berarti dekat dengan aib dan kejahatan), bahkan keputusannya untuk keluar dari gereja juga dipersepsikan sebagai kejahatan. Tak hanya itu, si wartawan dari media tersebut, juga mengungkap hal-hal yang barangkali tidak relevan untuk kasusnya: ada pria yang pernah datang ke apartemennya, mengindikasikan ia seorang “perempuan yang tidak baik”. Berapa sering Anda mendengar kasus kejahatan di mana media membully dan meruntuhkan karakter seorang tersangka bahkan sebelum kasus pengadilan berlangsung? Media, dengan hasratnya untuk “menghukum” jelas jahat. Tapi hasrat kita yang berlebihan terhadap suatu kasus, seringkali dengan asumsi-asumsi sendiri, juga hasrat atas skandal dan drama, barangkali merupakan minyak bagi api media. Itu belum termasuk kepentingan-kepentingan ekonomi, politik, bahkan ideologi, seringkali menumpang kepada kasus yang sesungguhnya bersifat pribadi dan tak memiliki aspek kepentingan umum yang luas. Saya senang telah membaca novel yang ternyata jauh lebih kaya daripada apa yang tampak di permukaan. Jujur, ini kali pertama saya membaca novel Heinrich Böll. Itu pun gara-gara satu telepon di satu hari yang potongannya kira-kira: “… mungkin Anda belum pernah mendengar namanya, tapi ia salah satu penulis besar …” Tentu saja saya pernah mendengar nama Heinrich Böll, tapi memang belum pernah membaca satu pun karyanya. Saya agak merasa malu dan memutuskan membaca satu di antaranya. Ini akan menjadi langkah kecil untuk penjelajahan yang lebih luas, saya yakin.

Piękno to bolesna rana

In case you can read, here is my interview in Polish: “Eka Kurniawan: jesteśmy dziedzicami wszystkiego, co zostało zrobione przez naszych przodków”. Beauty Is a Wound in Polish translation just released by Wydawnictwo Literackie. They will publish my second novel Man Tiger next year.